1essai_p0« My son and I dining at my Lord Chamberlain’s, he showed us […] two of Vandyke’s [sic], of which one was his own picture at length, when young, in a leaning posture; the other, an eunuch, singing. Rare pieces indeed! »

John Evelyn, Journal, 16 novembre 16761

2essai_p1Qui ne voit l’ironie cinglante de John Evelyn ? Le diariste – l’esprit de William M. Thackeray, mais au xviie siècle, deux siècles plus tôt – semble peu plaisamment affecté par l’art de Van Dyck, présenté sur les murs de l’un des champions de la cause royaliste, Henry Bennet, premier duc d’Arlington. Sa charge contre Hendrik Liberti, organiste de la cathédrale d’Anvers (« un eunuque, chantant »), est vive ; elle est destinée à faire endosser par le monde des Stuarts toutes les tares.

3essai_p2Narcissisme et affectation chez Van Dyck ne sont pas mis en cause, par Evelyn, dans son seul journal : dans le portrait le montrant en jeune homme, peint par Robert Walker en 1648, John Evelyn s’était fait représenter dans un goût évoquant Isaac Oliver, suivant une attitude rêveuse et mélancolique, suprêmement élisabéthaine (fig. 1). Autrement dit, suivant une manière pré-vandyckienne. Au cœur de l’Angleterre, on devine dès lors que la peinture d’Antoon Van Dyck rencontra diverses résistances : le goût pour ses toiles, à la façon de l’hégémonie Stuart elle-même, était traversé de lézardes.

4essai_p3Le trait d’esprit de John Evelyn a plus d’une vertu. Grâce à lui, on se demande si l’image magnifiée, unifiée du règne de Charles Ier d’Angleterre, voulue par les aristocratiques protecteurs de Van Dyck, n’est pas autre chose que ceci : l’effort d’un monde en danger, vacillant, pour apparaître stable et superbe. La tentative d’un instant pour s’ériger en éternité. Ainsi les indiciaires, les chroniqueurs de la cour de Bourgogne écrivant vers 1500, la parent-ils, même après sa ruine, des prestiges de leur chant. Dans le cas de Van Dyck et des Stuarts, on voit que la tentative apparut fragile à certains observateurs de la république (ou commonwealth), puis de la monarchie Stuart restaurée.

Une collection polarisée par un portrait royal ?

5essai_p4Dans les pages qui suivent, du fait de la présence, au musée du Louvre, du Portrait du roi Charles Ier (cat. 18), les rapports de Van Dyck et du royaume Stuart occupent une place spéciale. La toile est l’une des plus importantes possédées, pour la période, par notre pays. Par exemple, bien que le Louvre ne possède aucune effigie du duc de Buckingham, cette figure sera évoquée, car son rôle auprès de Charles – et ce, même après la mort du favori en 1628 – aide à la compréhension des œuvres. Cet essai privilégie les circonstances de la création. On s’est concentré sur la culture visuelle en jeu au moment de l’exécution de telle œuvre, les souvenirs italiens, les voies d’un art largement anti-rubénien, l’ensemble débouchant sur l’émergence d’une forme de beauté propre à Van Dyck. Des considérations plus générales auraient entraîné vers l’aval : l’Angleterre de Moll Flanders (le livre de Daniel Defoe s’achève sur la date de 1683), soit celle de la Restauration (Restoration), malgré sa volonté de s’inscrire dans la continuité du règne de Charles, est hors champ2.

6essai_p5C’est la genèse des tableaux d’Antoon Van Dyck qui va donc nous occuper ici, notamment en tant que résultat de contacts prolongés avec des cours différentes mais intimement liées. Cette interconnexion des États dynastiques, qui peut paraître insolite à l’heure des États-nations, se constate à chaque pas dans le monde aulique du xviie siècle. Il s’agit bien plus que de comprendre que « Bouquinquan » n’est autre que le duc de Buckingham. Plutôt que de simple adaptation, il est ici question de transposition – passage d’un monde à l’autre (par exemple, des Pays-Bas espagnols à l’Angleterre) qui conserve, enrichis ou sectionnés, les acquis de la formation initiale. Ainsi Henriette Marie resta-t-elle toujours une princesse Bourbon, quand même elle devint une reine Stuart3. Et, l’on serait tenté d’ajouter, une fille Médicis : les diamants qu’elle apporte avec son trousseau trahissent le goût splendide pour les pierres, hérité de sa mère Marie de Médicis4.

7essai_p6Cette question de la transposition ne se pose pas de la même façon selon que l’on est prince ou serviteur. À la fin du xvie siècle, quand Jooris Van der Straeten servait les Habsbourg, il était connu sous le nom de « Jorge de la Rúa » : pour cet artiste, vraisemblablement de Gand, il put y avoir une forme de promotion à être ainsi nommé, dans la langue des maîtres5. Pour Antoon Van Dyck, ce fut « Sir Anthony ». De la persistance des acquis à l’élévation par l’adoption de la langue dominante, les filtres sont nombreux à agir lors du passage d’une cour à une autre.

8essai_p7La reine Henriette Marie, dont Van Dyck peignit les effigies, vit son destin mis en forme par l’interaction de trois maisons princières : fille de France, soit princesse Bourbon, puis épouse Stuart, elle laissa à sa mort, à Colombes en 1669, un héritage que les Français et les Anglais, mais aussi la maison d’Orange, se disputèrent6. Lorsque Van Dyck commence d’œuvrer pour cette princesse, il est déjà lui-même, si l’on ose dire, un produit hybride. En effet, marqué par les commandes pour la cour archiducale à Bruxelles – en particulier, pour Isabelle Claire Eugénie de Habsbourg – et ayant travaillé une première fois en Angleterre pour Jacques Ier, le Flamand arrive à Londres, en 1632, comme un artiste habsbourgeois déjà frotté aux us anglais. L’interrogation sur l’identité artistique de Van Dyck en Angleterre met en perspective toute la carrière.

9essai_p8À cet égard, un Van Dyck politique ne doit pas être entendu comme un point de vue réducteur sur l’artiste. Dans la lignée de Federico Zeri suivant lequel il n’existe pas de « vie des formes » per se, et qui toujours chercha à éclairer l’œuvre d’art par son contexte de création, nous parcourrons la carrière de l’Anversois devenu, le 5 juillet 1632, « Principalle Paynter in Ordinary to their Majesties » (donc du roi et de la reine d’Angleterre) en nous interrogeant sur la place tenue, par les maisons princières, dans l’exécution, la signification et la portée des peintures de Van Dyck7. Les tensions et contradictions alors mises en relief (un peintre à l’habitus habsbourgeois, passé à la fois au service d’un roi Stuart protestant et d’une reine Bourbon catholique ayant reçu la rose d’or du pape) ne surprennent pas. Elles sont celles des maîtres de Van Dyck ou, si l’on veut, celle de l’époque.

10essai_p9Van Dyck politique mais aussi, nécessairement, Van Dyck religieux : la collection du Louvre offre plusieurs tableaux dans lesquels la sincérité du sentiment chrétien le dispute à l’innovation dramaturgique. Dans les salles du musée, la représentation du martyre des saints côtoie les beaux portraits. Toute la culture de Van Dyck, ce peintre catholique, et celle de ses commanditaires jouent ici à plein : le catalogue raisonné de la collection du Louvre que nous proposons à la suite de cet essai tente d’en éclairer les principaux aspects. La complexité du premier xviie siècle, mieux saisie, fait alors admirer la capacité d’adaptation du peintre aux circonstances.

11essai_p10Ce Van Dyck politique et religieux constitue-t-il la seule composante du regard des commanditaires du Flamand ? Dans le cas d’Henriette Marie, il semble que l’ambiance ou, mieux, le cercle artistique qu’elle favorisa dans ses palais (en particulier à Somerset House ou à la Queen’s House de Greenwich) ait permis le développement d’un « regard féminin8 ». Entendons, féminin et royal. Que le musée du Louvre ne possède pas l’un des extraordinaires portraits autographes, par Van Dyck, de la reine Henriette Marie d’Angleterre, n’a pas favorisé, dans notre pays, l’étude d’une telle modalité du regard9 (le M.I. 804, cat. 24, un Portrait de la reine Henriette Marie, est une copie d’un original célèbre). Il y a là un terrain d’investigation très riche : les portraits de la reine par Van Dyck font certainement contrepoint aux toiles du Pisan Orazio Gentileschi. Le caravagisme clair et impérieux de ce dernier était apprécié par-dessus tout d’Henriette Marie : ce fut elle-même qui demanda à ce que Gentileschi fût enterré sous l’autel principal de sa chapelle, à Somerset House10.

12essai_p11Si l’on quitte l’Angleterre et remonte le fil du temps, la collection du Louvre permet de découvrir des peintures exécutées durant la seconde période anversoise de Van Dyck (1627-1632), avec une dominante de tableaux de dévotion. Du séjour hollandais, inclus dans cette phase, le musée possède l’un des rares tableaux assignables à La Haye, Les Amours de Renaud et Armide (cat. 12). Plus en amont encore, les années en Italie sont malheureusement peu présentes dans la collection parisienne, années qui nourrissent et orientent pourtant l’ensemble de la création à venir. On doit néanmoins à un splendide don Rothschild le seul portrait génois par Van Dyck visible au Louvre (cat. 9) : il s’agit de l’un des plus beaux du genre. Enfin, le musée possède plusieurs tableaux de la première jeunesse, à bien des égards l’une des périodes les plus passionnantes de la carrière du Flamand. En effet, c’est celle pour laquelle le nombre d’interrogations semble le plus grand : quand Van Dyck a-t-il commencé de peindre de façon autonome ? jusqu’à quel point porta-t-il sa capacité à imiter Rubens ? quelle connaissance de l’art italien (et, en particulier, vénitien) avait-il à cette période ? comment définir sa manière versatile, « sorte de furie du pinceau11 » en émulation avec celle de Rubens ?

13essai_p12Envisagée suivant le cours du temps, la collection des tableaux d’Antoon Van Dyck conservés au musée du Louvre permet au visiteur de suivre le développement de l’artiste. Non seulement du point de vue chronologique – chaque phase est illustrée par la collection –, mais plus spécialement du point de vue des cours. La collection du musée permet ainsi de pratiquer une coupe dans l’Europe du premier xviie siècle. En effet, depuis ses premiers contacts (indirects, puis en tant que serviteur attitré) avec la cour de l’archiduc Albert et de l’archiduchesse Isabelle à Bruxelles, jusqu’à ses dernières années anglaises, la collection du musée parisien décrit l’arc de la vie du peintre flamand en tant que portraitiste de certains des patriciens et des princes les plus importants du temps. Les pages qui suivent cherchent à rendre compte de ce parcours, en s’appuyant sur les tableaux collectionnés, depuis le règne de Louis XIV, par la France.

14essai_p13La collection du Louvre, si l’on compte généreusement, possède plus d’une trentaine d’œuvres vandyckiennes – compte tenu de belles peintures dérivatives et copies tardives. Au cours de notre travail, il a paru possible d’assigner à d’autres mains certaines œuvres disputées, comme de réintégrer dans le corpus quelques tableaux apparemment méjugés. Le catalogue général de la collection flamande et hollandaise, publié par le musée en 2009, incluait dix-sept tableaux de la main du peintre12. Vingt peintures sont présentées, dans le catalogue raisonné qui suit cet essai, comme autographes.

La première période anversoise, les années de jeunesse d’un prodige

15essai_p14Avant qu’il ne quitte sa ville natale – et la proximité de ses riches parents – pour un séjour de plusieurs années en Italie, Van Dyck avait peint, selon toute vraisemblance, plus de cent soixante tableaux13. Une sensibilité singulière, une fantaisie mobile et précoce – sans précédent dans le monde flamand – et, déjà, des recherches esthétiques simultanées : la première période anversoise, celle des débuts du peintre, laisse l’observateur confondu devant la géniale variété qui s’y déploie. Dès l’abord, cette précocité des créations concernées frappe : plusieurs tableaux datent probablement du milieu ou de la fin des années 1610, alors que Van Dyck, pourtant encore au service de son (second) maître Pierre Paul Rubens, commence de développer une activité autonome.

16essai_p15L’une des redécouvertes, à notre sens, est ici celle de la Tête de jeune homme (R.F. 1961-83, cat. 2) de la donation Hélène et Victor Lyon (donation entrée au musée en 1977 après extinction de l’usufruit). Il s’agit d’un tableau peint vers 1618. Tableau profondément expérimental et qui, par là même, révèle le maître. Sa liberté de touche, sa gamme colorée aventureuse (du rose, du glauque14) qu’une observation attentive permet de mieux comprendre, une mise en espace souveraine, comme l’intérêt évident pour l’étude sur le vif qui s’en dégage, devraient lui faire gagner l’estime qu’il mérite. C’est un tableau typique du génie de Van Dyck encore malléable, on oserait dire encore sans boussole, sans cap, et de sa manière, au plus haut point adaptable : tout est loisible, avant le temps de l’Italie et de la commande consacrée.

17essai_p16Le chef-d’œuvre de la grande jeunesse d’Antoon Van Dyck que possède le Louvre est, nous souhaitons ici l’avancer, Le Calvaire (INV. 1766, cat. 4). Cet imposant tableau d’autel projette d’emblée son auteur au meilleur niveau du grand art chrétien. Mesurant plus de trois mètres de haut, cette toile frémissante était récemment encore perçue et comprise comme un produit rubénien. Or, c’est précisément pour sa capacité à imiter le style de son maître Rubens que Van Dyck était connu : La Chasse au sanglier de Munich (fig. 2), comme la version de Dresde, toutes deux à situer vers 1618-1620, illustrent ce talent du jeune homme à « faire du Rubens15 ». L’âpreté du visage du Christ, ici homme fruste et non pas éphèbe juif, évoque le type de certains des chasseurs vandyckiens. Le rapprochement de ces grands formats, contemporains dans l’opus de Van Dyck, fait percevoir, par-delà l’hétérogénéité thématique, la modulation d’une même énergie d’une toile l’autre.

18essai_p17Le Calvaire, du point de vue de l’art du récit – la grande affaire de la peinture d’histoire – est parfaitement efficace. Nous sommes bien dans la conception rubénienne, qui privilégie le théâtre de l’histoire sainte, ou de la Fable, pour exprimer la souffrance. Ainsi la perte, le deuil, le sentiment de dépossession, en accord avec la révolution catholique de la fin du xvie siècle, ont-ils ici une vocation publique. Par la vertu du tableau d’autel, l’universalité de l’intimité fédère et relie la communauté des croyants. Plus tard, durant les années 1630, en Angleterre, Van Dyck montrera d’autres deuils, ceux-là strictement privés, comme celui frappant l’époux de Venetia, lady Digby, qu’il peint au surlendemain de la mort de la jeune femme, explorant les voies d’un lyrisme contenu.

19essai_p18Le Calvaire de Van Dyck, par-delà la référence à Rubens, se souvient du grand art chrétien favorisé par les Habsbourg. La Crucifixion d’Anthonis Mor, à Valladolid, haute de trois mètres soixante, datée 1573 (fig. 3), fait plus qu’anticiper la réalisation vandyckienne ; tableau d’histoire du portraitiste favorisé de la cour d’Espagne, elle rappelle la filiation intime de l’art produit dans les Pays-Bas du Sud, à l’orée du xviie siècle, avec l’art de l’époque de Philippe II. C’est de cet ambiente, plus encore que du monde anversois des années 1610, qu’est tributaire Le Calvaire.

20essai_p19À Paris se trouve aussi, des années de la brillante jeunesse, mais cette fois-ci loin de l’environnement des Jésuites de Bergues chez lesquels fut placé Le Calvaire, un Saint Sébastien (M.I. 918, cat. 3). Le tableau parvint au musée en 1869, avec le legs La Caze. La toile est dérangeante, presque déplaisante tant son vibrato est prononcé : elle illustre l’immixtion de l’inquiétante étrangeté dans la peinture d’histoire traditionnelle. Seuls quelques peintres napolitains, comme Battistello ou bien Cavallino, approchent la stridence aigre et sourde de la toile du Louvre.

21essai_p20Le Calvaire est inimaginable sans les pale rubéniennes, par exemple Le Coup de lance16 (Anvers, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, fig. 4-3) ; la Tête de jeune homme s’insère dans la pratique des figures de caractères, ou simplement de figures d’étude destinées à être injectées dans des peintures d’histoire par Rubens et son atelier. Le Saint Sébastien, lui, déroute.

22essai_p21Sujet de commentaires impliqués, puisque certains historiens y distinguent une étude sur le vif du jeune peintre se figurant lui-même en saint anti-pesteux, le Saint Sébastien (cat. 3) excède l’histoire de la peinture flamande pour aspirer au statut de repère de la culture visuelle européenne. Rarement, en effet, peut-on discerner dans une peinture ancienne autant d’impulsions profondes. Kenneth Clark voyait, dans la sensualité rubénienne, un exemple d’harmonie et de noblesse, mais, dans le Van Dyck, c’est autre chose qui est exploré17. Les apprêts de la torture (au moins autant que de la mort) se mêlent à l’exposition d’un corps languide, dont la pose vaguement lascive anticipe de trois décennies les extases de sainte Thérèse d’Avila sous le ciseau de Bernin, à la chapelle Cornaro, à Santa Maria della Vittoria.

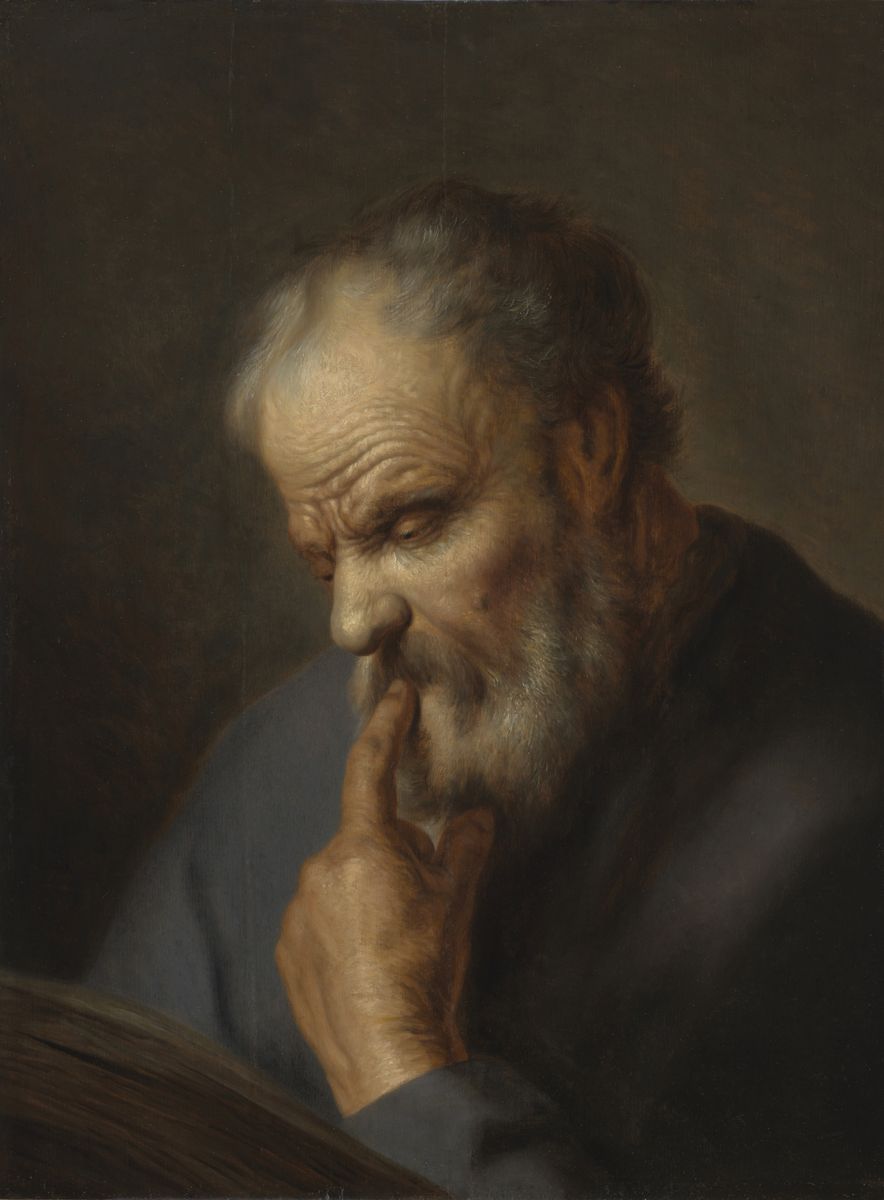

23essai_p22Les bourreaux, dans le Saint Sébastien La Caze, forment eux aussi un sujet en soi. Sujet d’étonnement, d’abord : comment un peintre si jeune peut-il faire preuve d’une telle connaissance, manifester une telle empathie pour l’âge mûr, et inclure dans cet intérêt passionné les corps vieillissants ? Bien sûr, l’étude sur le vif apporte la réponse (fig. 4), et il faut souligner ici que cette caractéristique vandyckienne (un signal, en vérité, du fonctionnement de l’atelier de Rubens) est antérieure d’une dizaine d’années aux manifestations d’une veine similaire chez les spécialistes hollandais du genre des tronies (ou « trognes ») que sont Jan Lievens et Rembrandt, à Leyde.

24essai_p23Sujet de réflexion iconographique, ensuite : les bourreaux de Van Dyck ne se distinguent de ses apôtres que par leurs expressions. Voyez, par exemple, le Saint Philippe d’Aschaffenbourg. Panneau peint (et non huile sur papier marouflé sur panneau, comme le M.I. 916, cat. 1, dans sa partie centrale) donné à l’atelier de Van Dyck, ce dernier tableau montre un homme mûr, les yeux levés vers la divinité18 (fig. 5). L’homme pourrait être, parmi les bourreaux, celui qui, dans le tableau du Louvre, lie les mains de Sébastien.

25essai_p24L’usage de modèles vivants pour peindre des figures de fantaisie, des têtes d’étude, etc., devait offrir des possibilités d’une telle variété que différents maîtres, actifs dans des centres pourtant éloignés les uns des autres, y recoururent. Le jeune Ribera vient à l’esprit mais, dans le nord de l’Europe, certains Hollandais s’étaient fait une spécialité de la tête d’expression. C’est, en particulier, le cas de Jan Lievens. Il n’est que de juxtaposer un panneau à San Francisco, un Vieillard, dit Philosophe silencieux (fig. 6), à la Tête de vieillard du Louvre (ou Tête d’étude, M.I. 916, cat. 1) pour mieux saisir l’enjeu du Van Dyck19. Dans la Tête de vieillard du musée, combinaison d’énergie virile et de lassitude déjà perceptible, le temps du récit est suspendu ; dans le Lievens, l’idée de la lecture concentrée, voire laborieuse, lance l’image au long du fil du temps.

26essai_p25Cette dernière notation appelle une remarque générale à l’échelle de la vie de Van Dyck. En effet, le peintre puise souvent dans ses années de formation ou, dans le cas d’un tel artiste, de première expérimentation, au long de sa vie. Ce peuvent être les souvenirs des maîtres de la Renaissance italienne (Titien ou, moins attendu, Savoldo), ou d’un genre essentiel pour sa propre pratique (le portrait habsbourgeois). Mais encore : la manière comme hors du temps de la Tête de vieillard évoque la careless romance des années anglaises20. Autrement dit, la disponibilité des tronies vandyckiennes, prêtes à servir dans telle ou telle composition illustrant le ministère de Jésus, annoncerait le caractère interchangeable des costumes féminins comme hors du temps des dames de la cour anglaise. Têtes intenses à l’identité encore à définir par le choix d’un sujet de la Fable, drapés transférables de belles épaules en belles épaules… L’hétérogénéité des sujets, l’écart des ans ne doivent pas faire négliger les préoccupations sous-jacentes, les orientations au long cours, bref, de mêmes pratiques au fil de la carrière du peintre.

27essai_p26La première période anversoise avait mis Van Dyck en contact avec des exemples (tirés des collections du patriciat local) de portraits de la Renaissance vénitienne. C’est, sans doute, ce qui lui permit, dès avant ses premiers pas en Italie, de peindre des effigies telles que le Portrait d’un homme et de son fils (INV. 1244, cat. 5). Probablement à situer peu avant la réalisation du double portrait de la Frick Collection, deux peintures (elles, sur toile) montrant respectivement le peintre animalier Frans Snyders et son épouse Margareta de Vos, le panneau du Louvre laisse deviner la suite : avec de telles facilités, le peintre n’échappera plus aux commandes de portraits. De manière logique à l’échelle de sa carrière, la formule du tableau du Louvre servit à nouveau au milieu des années 1630 : Lord Arundel et son petit-fils (fig. 7) se souvient de la composition première. Il est vrai que le tableau anglais, par son velouté, mais également quelque chose d’assis, comme par la grande conscience du rang des modèles qu’il véhicule, renvoie le nôtre au statut de beau point de départ. Point de départ d’abord social : Arundel est l’un des plus importants personnages du royaume ; l’Anversois anonyme qui pose devant Van Dyck avec son garçonnet appartenait (simplement) à l’élite municipale de la cité de l’Escaut.

28essai_p27Autre tableau montrant une effigie, mais cette fois-ci d’un seul modèle, le Gentilhomme à l’épée (INV. 1248, cat. 6). Ce tableau peut cesser d’être anonyme : il pourrait s’agir d’un portrait de Pieter Soutman – ou encore, c’est notre hypothèse, de celui de Jan Boeckhorst21. Soutman et Boeckhorst étaient tous deux de brillants peintres ayant œuvré dans l’atelier de Rubens (Soutman, originaire de Haarlem, grava d’après Rubens de magnifiques planches). Pour des raisons de chronologie, Soutman n’a pu poser pour Van Dyck que lors de la seconde période anversoise de ce dernier (après 1627). Nous mentionnons néanmoins le Gentilhomme à l’épée (cat. 6) dans le contexte de la première période anversoise, dans la mesure où l’œuvre nous paraît mieux s’y insérer. On pourrait, à la rigueur, envisager – un peu comme avec la Chaste Suzanne de Munich – une datation au tout début du séjour italien22. L’hypothèse Boeckhorst, comme on verra dans la notice du présent catalogue, s’appuie notamment sur la probable présence du tableau parisien dans la collection du grand ébéniste Charles Cressent avec cette identification du modèle23. La date de naissance de Boeckhorst n’étant pas assurée (c’est celle de sa mort qui l’est), ce pourrait bien être lui, âgé de vingt ans environ, qui apparaît sur la toile conservée au musée.

29essai_p28La dernière nouveauté, en termes d’attribution, concerne ici la fin de la première période anversoise d’Antoon Van Dyck : l’importance jusque-là méconnue du Portrait de Nicolas Rockox (INV. 1264, cat. 8). Méconnaissance qui s’explique par le dépôt de l’œuvre, au ministère des Finances, de 1852 à 1996. Il s’agit, vraisemblablement, d’un tableau de Van Dyck et de ses assistants24, dont il faut souligner qu’il est peint sur un panneau d’excellente qualité (marque de la guilde de Saint-Luc d’Anvers – les célèbres mains et le château –, avec au centre la marque de l’ébéniste Guilliam Gabron). Le modèle, Nicolas Rockox, est l’un des plus grands mécènes, collectionneurs et hommes politiques de la ville d’Anvers. On le voit, un peu plus jeune que sur le tableau du Louvre, sur le volet intérieur dextre d’un triptyque de Rubens montrant une Incrédulité de saint Thomas (fig. 8). À cet égard, notre Portrait de Nicolas Rockox illustre le fait que Van Dyck crée alors largement dans le sillage de Rubens.

30essai_p29Au cours de l’été et de l’automne 1620, sans qu’il soit possible d’être très précis sur la chronologie, Van Dyck se rend en Angleterre pour la première fois. Le séjour, même bref, ne saurait être négligé : Van Dyck entre en contact avec lord Arundel, que l’on retrouve, avec son épouse, à compter de ce moment, tout au long de la carrière du Flamand – à tel point qu’il n’est pas abusif de parler du comte d’Arundel comme d’un protecteur de l’artiste. L’homme est l’un des grands esprits du premier xviie siècle et entre dans la catégorie des virtuosi, terme appliqué en 1634 par Henry Peacham à l’élite anglaise collectionnant de belles antiques25.

31essai_p30Van Dyck découvre Londres et les Stuarts : c’est la ville de Francis Bacon et, avec le roi Jacques, il a affaire à l’initiateur d’une nouvelle traduction de la Bible – la « King James Bible », publiée en 1611. Quoi qu’il en soit, il y a, dans ce commerce avec la cour du plus puissant prince protestant d’Europe, une preuve nouvelle de la malléabilité du catholique Van Dyck et, en général, du fait que les antagonismes confessionnels ne cristallisaient pas systématiquement lorsqu’il s’agissait d’attirer les talents étrangers.

32essai_p31Il semblerait que le marquis (futur duc) de Buckingham ait joué un rôle dans l’arrivée du peintre en Angleterre, et ce à travers son frère, mais sans doute est-il malaisé de discerner la part de vérité dans cette notion26. En revanche, il est moins délicat d’imaginer l’effet de la ville – qui attendait encore sa modernisation architecturale – sur le jeune artiste. L’installation à Blackfriars, quelques années plus avant, pourrait s’expliquer par le souhait de s’éloigner du lacis de ruelles de Londres.

33essai_p32La capitale anglaise dut offrir à Van Dyck une ressource que le jeune homme ne pouvait pressentir : le nombre de peintures italiennes soudain accessibles était sans commune mesure avec ce que les collections des patriciens d’Anvers recélaient. Dès lors, la nécessité de se rendre en Italie devint aveuglante et le besoin de ne pas tarder irrépressible. Il fallait repartir. Quitter la cour anglaise à peine arrivé. Dans la vie de Van Dyck (une vie menée à un rythme haletant), la volte-face londonienne de 1620-1621 n’étonne guère. La possibilité de bénéficier de la présence, à Venise en particulier, de lady Arundel favorisa le départ de l’artiste27.

34essai_p33De ces quelques mois anglais, le Louvre ne possède pas de tableaux (deux dans le monde sont datés sans hésitation de ce moment, le portrait de lord Arundel au J. Paul Getty Museum, à Los Angeles (fig. 5-2), et La Continence de Scipion de Christ Church, à Oxford). Connaissant la facilité de Van Dyck à créer vite, cette relative pénurie d’œuvres interroge : il faut l’attribuer, croyons-nous, à une certaine déstabilisation du peintre, qui prit alors conscience de ce que son éducation ne lui avait pas encore fourni – comme au fait que Jacques Ier, pour l’amour des arts, n’était pas Charles Ier28. Van Dyck obtint un laissez-passer pour l’Italie grâce aux bons soins de lord Arundel, et reprit la route pour le continent. Le Flamand est de retour à Anvers en mars 1621. Il est au seuil de six années de découvertes et de réalisations artistiques décisives.

Van Dyck à Gênes

35essai_p34Van Dyck repart, cette fois-ci pour l’Italie, au tout début de l’automne 1621. Il y serait arrivé le 20 novembre. Son trajet précis reste inconnu, mais pas son point d’arrivée, la ville de Gênes29.

36essai_p35Il est logique que Van Dyck se rende à Gênes. On explique habituellement ce point d’entrée par la présence d’artistes flamands installés sur place, les fiamminghi – y compris les frères de Wael, qui, par l’aide qu’ils apportèrent au jeune homme, acquirent un titre à figurer dans toutes les histoires de la peinture du temps. De façon générale, le commerce et la foi ont poussé les habitants de la région qui groupe les « dix-sept provinces » (de Groningue à l’Artois), depuis au moins le xve siècle, à s’établir ou séjourner en plusieurs points d’Italie30. De là vient que les liens entre Génois et peintres nordiques sont anciens : Jan Van Eyck exécute, en 1437, un triptyque pour un membre de la famille Giustiniani de Gênes (Dresde, Gemäldegalerie Alte Meister31). Mais la raison profonde de la venue de Van Dyck en Ligurie, en vérité, est le rôle joué par la République de Gênes auprès de la monarchie espagnole depuis au moins la mitan du xvie siècle. Andrea Doria, l’amiral le plus célèbre de l’histoire génoise, fut en effet l’un des soutiens de Charles Quint. Sans les galères génoises, l’empire de celui-ci n’aurait pu s’affirmer comme il le fit. De surcroît, les banquiers génois sont les grands financeurs de l’Empire espagnol : les banquiers ibériques avaient même coutume de s’en plaindre. Le réseau des financiers génois incluait, notons-le, la place d’Anvers32. En un mot, Van Dyck se rend chez les alliés et les soutiens indéfectibles des maîtres habsbourgeois des Pays-Bas du Sud.

37essai_p36À ces raisons de fond s’ajoute la mort du roi d’Espagne en mars 1621. Comment ne pas mettre en relation la disparition de Philippe III, la reprise par l’Espagne d’une politique belliciste envers les Provinces-Unies qui s’ensuit et le départ de Van Dyck loin de ce théâtre guerrier ? Le voyage italien de notre artiste intervient alors que meurt la trêve – un cessez-le-feu en réalité – entre Habsbourg et provinces du Nord (1609-1621). Archétype de cette dernière phase de la guerre de Quatre-Vingts ans, le portrait, dit anciennement – à tort – Portrait de Livio Odescalchi (cat. 26, collection Carlos de Beistegui donnée au musée en 1942), paraît incarner le type du gentilhomme italien du premier tiers du siècle. L’œuvre, cependant, ne convainc pas. À notre sens, et à la suite d’autres spécialistes, cette toile doit être ôtée du corpus de Van Dyck.

38essai_p37Sans forcer le trait, on peut dire que la cité ligure représente alors toute la modernité. La « strada nuova » (aujourd’hui via Garibaldi), le long de laquelle se succèdent les palais construits durant la seconde moitié du xvie siècle par les grandes familles qui, de facto, dirigent Gênes, devait avoir des airs de ville nouvelle, idéale, pour l’arrivant. Une sorte de tavoletta de Brunelleschi transposée dans la réalité. Encore à présent, cette partie de la ville enthousiasme : les créations de Van Dyck à Gênes sont, en premier lieu, une traduction de cette exaltation. Signe majeur, les formats de ses peintures s’amplifient. La splendeur du modelé s’installe. Tout gagne d’ailleurs en ampleur : la surface de la toile, l’opulence du décor comme des matériaux, le style du peintre (dont toute stridence ou aspect rêche sont évacués) et, plus que le style, l’inspiration. Cette dernière devient, très sensiblement, aristocratique. Le portrait de lord Arundel (fig. 5-2), malgré sa délicatesse et sa sophistication, n’offrait pas ce panache, ce cabrement qui s’observent alors chez le peintre.

39essai_p38À Gênes, Van Dyck a pu découvrir quantité d’œuvres, y compris certaines laissées par son ancien maître. Aux Zoccolanti par exemple, on voyait du Rubens, ainsi qu’à Saint-Ambroise (œuvres encore en place au milieu du xviiie siècle)33. Au Louvre, c’est cependant un représentant de la veine profane génoise que l’on trouve. En effet, le contact avec la république oligarchique génoise va permettre à Van Dyck des originalités séductrices, au premier rang desquelles l’exploration d’une forme de culture féminine. Quoique délicat à manier – mais un peu moins qu’« art bourgeois » pour parler de la Hollande contemporaine –, le mot paraît utile : en effet, les grands portraits féminins laissés par le Flamand valent en soi. Ils n’ont pas de pendant et leur groupe (on hésite à parler de série) est d’une très forte cohérence. La notion de décorum n’épuise pas leur portée34. Montrant des dames magnifiquement vêtues, dont les gestes au moins autant que le cadre de vie disent l’esprit fin, les effigies génoises de Van Dyck incarnent une étape dans l’art du portrait européen.

40essai_p39Le luxe qui leur est consubstantiel ne constitue pas la qualité première des portraits génois de Van Dyck. Ces grands portraits féminins explorent et définissent une syntaxe picturale neuve, tributaire des modèles de la cour d’Espagne, mais avec un délié absent des cercles qui pouvaient graviter autour de Philippe III ou du jeune Philippe IV. La mise en avant de la relation entre une mère et ses enfants, qui revient dans plusieurs toiles, charme. Dans le cadre imparti, on perçoit l’artiste découvrant ces hautes figures, apparemment isolées, et les représentant à plusieurs reprises avec leurs enfants, dans une relation où affleure le lien délicat. Le sommet de la démarche est atteint avec Les Enfants Balbi35, à Londres (fig. 9), une toile savante, au format proche de la Dame génoise (cat. 9) de Paris. Il n’est pas impossible que le succès de ce triple portrait en plein air ait favorisé l’avènement du tableau du Louvre. Suivant un mouvement dont on perçoit ici les prémices, et qui s’affirmera en Angleterre, Van Dyck aura cherché à simplifier, à soustraire, à purifier sa composition de tout élément anecdotique. Loin des assemblées resserrées, vraies troupes de théâtre, à la Rubens. Très loin de tout encyclopédisme36. C’est la grande force de bien des effigies du peintre, et ce l’est de celle du musée : l’accessoire en est banni.

41essai_p40Le Portrait d’une dame génoise (R.F. 1949-36, cat. 9) est l’un des chefs-d’œuvre d’Antoon Van Dyck. Restauré en 2018-2019, le tableau explique, à lui seul, le succès du Flamand – et l’éviction corollaire des autres portraitistes, ou leur ralliement ancillaire à sa manière (Jan Roos…). Il est habituel de situer les portraits génois de Van Dyck dans le sillage de Rubens. Ce dernier avait révolutionné le genre au tout début du siècle, comme le montre par exemple l’extravagante toile aujourd’hui à Kingston Lacy. Ce Portrait de la marquise Maria Serra Pallavicino (?) fait apparaître les costumes de l’ère victorienne comme de simples négligés37. Surtout, le tableau de Rubens est véritablement confiné : il laisse sourdre une impression d’enfermement – l’une des particularités de ses portraits génois. Même du beau Portrait de la marquise Brigida Spinola Doria, à Washington (fig. 9-5), émane cette impression de huis clos38. Le tableau du Louvre, offert par Guy, Bethsabée et Jacqueline de Rothschild en 1949 – en reconnaissance du rôle joué par les musées nationaux durant la guerre – s’oppose à cette concentration d’énergie en milieu fermé. L’échappée vers un jardin, perçu immense, sur fond de ciel est une réponse à Rubens, qui avait eu tendance à fermer les voies possibles, semblant livrer une solution définitive avec ses effigies de belles aristocrates génoises. On méconnaît la difficulté que Van Dyck dut affronter, le défi à relever, avec cette question des portraits génois, si l’on croit que l’élève suit le maître. Pour Van Dyck, il fallait échapper à la formule rubénienne. Tout reprendre.

42essai_p41La moindre invention de Van Dyck pour se distinguer de Rubens en peignant ses commanditaires génoises n’est pas d’avoir travaillé à un nouveau canon. Pour des formats imposants au milieu desquels les figures paraissent dominer sans effort le regard du spectateur, le processus vaut d’être souligné. En effet, Van Dyck a sciemment adopté des proportions du corps humain distinctes de celles dont usa Rubens39. Élongation des corps, réduction des têtes ou, si l’on veut, diminution du rapport entre tête et silhouette font qu’il est malaisé de confondre un Van Dyck génois avec une autre création italienne ou flamande. Mosaïque définissant pour jamais la ville de Gênes, l’ensemble des portraits de dames peints par l’artiste dans les années 1620 annonce les réalisations anglaises à venir. Le canon génois, svelte, prépare celui des portraits peints à la cour caroline.

43essai_p42L’exemple des portraits de dames génoises attire assez l’attention sur la capacité de Van Dyck à reformuler les réponses apportées, par ses prédécesseurs, à des questions classiques – ici les proportions du modèle dans le portrait d’apparat. Le séjour italien n’est pas seulement pour lui l’occasion d’assimiler, mais aussi de se déprendre de certaines manières, une fois celles-ci identifiées. Le carnet italien du British Museum, dans lequel le peintre garde la trace de ses admirations, amène sans doute à privilégier ces dernières ; il ne doit pas détourner d’une analyse du goût de Van Dyck qui inclut ses rejets.

44essai_p43La collection du Louvre ne possède pas d’œuvres peintes ailleurs en Italie – on sait que Van Dyck se rendit dans de nombreuses villes, et jusqu’en Sicile, en quête de modèles, d’idées, visiblement dans une ivresse de découvertes (Rome, Florence, Bologne, Venise, Padoue, Mantoue, Milan, Maser). À Gênes, cité alliée et soutien florissant des Habsbourg, il est logique qu’il ait trouvé une base sûre pour peindre ses Grâces modernes.

La seconde période anversoise

45essai_p44Les années 1627 à 1632, soit la seconde période anversoise de Van Dyck, sont les mieux représentées dans la collection du Louvre. La quantité de tableaux que produisit alors le Flamand est, il est vrai, immense – et, apparemment, mieux conservée que son opus italien. La carrière du peintre connaît, à la fin de la seconde moitié des années 1620, une accélération ; le retour au pays, souvent perçu comme une simple réinstallation après les traditionnelles Wanderjahre, sanctionne en vérité une phase de développement sans précédent40. Van Dyck jouit alors d’un beau statut social, et collectionne lui-même41.

46essai_p45Parmi ses commanditaires, il travaille pour l’archiduchesse Isabelle Claire Eugénie (son époux Albert de Habsbourg est mort en juillet 1621). Le portrait de cette princesse qui se trouve au musée (INV. 1239, cat. 11) est un témoignage de la place nouvelle de l’artiste dans l’édifice aulique habsbourgeois. Peindre la fille de Philippe II, âgée d’une soixantaine d’années, est un exercice que Van Dyck maîtrise : on se souvient qu’il a portraituré, dans son carnet, une Sofonisba Anguissola chenue. C’était en 1624 à Palerme, et le dessin fut fait sur le vif (« fatto dal vivo in Palermo…42 »). Le portrait peint de Sofonisba âgée (fig. 10) avait préparé le jeune Flamand à ce travail. On se rappelle enfin son intérêt, dès sa première période anversoise, pour les tronies montrant des personnages dans la force de l’âge (il est vrai, des personnages masculins). Ceux-ci étaient peints au cours de séances de pose43.

47essai_p46La logique des cours joue, dans le cas de Van Dyck et de Sofonisba Anguissola, à merveille. L’Italienne, en effet, fut dame de compagnie de la troisième épouse de Philippe II, Isabelle de Valois ; or, l’archiduchesse Isabelle Claire Eugénie est précisément issue de l’union d’Isabelle et de Philippe. On pourrait dire, dès lors, que Van Dyck tient, auprès d’Isabelle Claire Eugénie, le rôle que tint Sofonisba auprès de la reine d’Espagne, sa mère. Cette analogie est, à notre connaissance, peu mise en avant dans l’évocation des portraits par Van Dyck de la femme peintre italienne et de l’archiduchesse. Une filiation, de Sofonisba Anguissola à Van Dyck, est bien perceptible44. Filiation redoublée dans l’ordre du portrait, puisque Sofonisba elle-même portraitura Isabelle Claire Eugénie, en route pour rejoindre Albert, en 159945.

48essai_p47L’archiduchesse Isabelle Claire Eugénie avait reçu en dot de son père la souveraineté des Pays-Bas. Princesse d’un âge de paix et de prospérité, elle est montrée dans le tableau du Louvre (cat. 11) en veuve pieuse, affrontant les affres de la guerre recommencée depuis plus de sept ans. Le costume qu’elle porte dans cette austère image est celui de l’ordre des Clarisses, la branche féminine de l’ordre franciscain. L’image correspond assez à ce que l’historien néerlandais Jeroen Duindam, après d’autres, a pu nommer la pietas austriaca46. Image politique s’il en est, dans laquelle la branche espagnole de la maison d’Autriche rivalise, en sombre grandeur, avec la branche impériale : conçue pour la cour de Bruxelles, au palais du Coudenberg, la toile de Van Dyck exsude un catholicisme doloriste et impérieux qui répond assez à la Kapuzinergruft, la crypte des Capucins, à Vienne (fig. 11).

49essai_p48Travaillant désormais à grande échelle pour les congrégations religieuses et les ordres, Van Dyck s’attache à la réalisation de grands formats dont la beauté a pu être qualifiée de « rhétorique47 ». On s’accordera, à tout le moins, sur la clarté de l’iconographie qui, en accord avec les recommandations post-tridentines, est une des qualités des œuvres religieuses de cette période. La majesté en est une deuxième. Dans les galeries du Louvre, La Vierge aux donateurs (INV. 1231, cat. 14), une Madone symbolisant peut-être un ex-voto de l’ingénieur Philippe Roettiers, parle un langage clair et majestueux – langage issu d’une fréquentation assidue et passionnée de l’opus chrétien de Titien. Chef-d’œuvre de délicatesse et, par là même, de réflexion sur l’incarnation et l’intervention divines dans la lignée des instructions du concile de Trente48, la toile signale également la cohérence serrée qui, plus que par le passé peut-être, va désormais caractériser le travail du peintre.

50essai_p49En effet, dans ce tableau réalisé vers 1630-1632, les anges viennent de Venise et la Vierge se souvient des sculptures romaines (avec un type physique qui n’est qu’à Van Dyck) ; les premiers reviendront dans certains grands portraits – comme celui à Wilton House montrant, au complet, la famille du 4e comte de Pembroke –, la seconde est la sœur de toutes les autres Marie de la deuxième période anversoise – par exemple celle du Mariage mystique de sainte Rosalie de 1629 (Vienne, Kunsthistorisches Museum). Figures mariales au regard baissé (on ne regarde pas de face les Vierges de Van Dyck49) vers l’Enfant qu’elles protègent, elles développent un canon nourri des souvenirs des portraits féminins génois : têtes menues en rapport à un corps allongé – corps immense même, perçu à travers de lourds drapés qui disent la dignité, la réserve, l’absence de désir. Le visage de ces Vierges vandyckiennes dessine un bel ovale, leur carnation évoque un idéal de beauté pâle. La Vierge aux donateurs du Louvre se range ainsi dans un groupe resserré, au tournant des années 1630, sorte de Virgo inter Virgines d’un genre neuf, non plus primitive delftoise mais bien intercesseur typique de la Contre-Réforme.

51essai_p50Le rapprochement avec l’iconographie des anciens Pays-Bas et le Maître de la Virgo inter Virgines (actif à Delft vers 1475-1510) peut porter si l’on songe à la situation en plein air de La Vierge aux donateurs du cat. 14 : au jardin tardo-médiéval ceinturé de murets, voire d’édifices, qui entourait les figures du Maître de la « Vierge parmi les Vierges » succède, dans le Van Dyck, un paysage sans délimitation. Le format du tableau parisien, à l’origine carré, suivait le procédé du soupirail – le ciel vu à travers un soupirail suggère davantage l’infini – et, resserrant la vision, proposait intuitivement de dépasser le champ borné par le cadre. La vertu imprégnant l’œuvre était appelée à conquérir le monde. Note majeure, un dais improvisé (un arbre, un pesant drapé sombre) appelle le croyant à l’humilité, dans l’esprit de L’Imitation de Jésus-Christ.

52essai_p51La douceur mise en avant par l’auteur de L’Imitation, douceur chrétienne au cœur de La Vierge aux donateurs, offre un mode dans lequel se plaît Van Dyck au retour d’Italie. Le tableau (cat. 14), à ce titre, constitue précisément un adoucissement par rapport aux récentes réalisations liguriennes : Francesco Orero en adoration devant le Crucifié, avec les saints François et Bernard, sans doute de 1627 (un tableau qui fait penser au Valencien Ribalta), était plus âpre, une vision terrible50 (fig. 12). Adoucissement qui, manifestement, constitue une veine peu exploitée par les concurrents flamands – au sujet desquels on parle plus volontiers de truculence – et sur laquelle mise notre peintre. On songerait à Carlo Dolci, si celui-ci avait transposé la grâce de ses Annonciations dans ses portraits. Ou encore à Orazio Gentileschi, plus relevé, parfait et (comme Van Dyck) itinérant, mais qui ne livra point de portraits.

53essai_p52La Vierge à l’Enfant et les trois repentants (INV. 1230, cat. 13) – un des premiers tableaux de Van Dyck entrés en France (quelques années avant La Vierge aux donateurs), puisque présent dans les collections royales au plus tard en 1683 – creuse ce sentiment de piété suave. C’est l’occasion d’admirer l’intelligence dans la composition dont fait montre Van Dyck : puisque c’est de délicatesse et de douceur qu’il s’agit d’imprégner la toile, la figure masculine, jeune et musculeuse (sans doute le fils prodigue) est placée dans l’ombre et à l’arrière-plan, alors que le vieillard au chef branlant (le roi David) et la jeune pénitente (Madeleine) sont pleinement éclairés. La Mère et l’Enfant complètent le répertoire des personnages à même de transporter le fidèle dans l’univers d’émotion promu par l’Église contemporaine. Ce sentiment, notons-le, n’est pas enfermé dans le grand genre : au contraire, suavité, douceur et délicatesse sont les caractéristiques du portraitiste de la société de cour. La cour caroline, en particulier, offrira à maintes reprises à Van Dyck l’occasion de portraits sensibles, dans lesquels on discerne, une fois alerté par la fréquentation de ses images chrétiennes, une même suavité tout en maîtrise. Ces translations, si l’on ose ainsi s’exprimer, se révèlent, avec le recul, l’un des ressorts de l’art de Van Dyck. Elles sont doublées par le recours permanent à Rubens. Voyez Vénus pleure Adonis de ce dernier (vers 1614, Jérusalem, musée d’Israël, fig. 3-9), à placer à côté de la Déploration sur le corps du Christ mort (vers 1635, Anvers, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, fig. 30-1) : deux groupes éplorés à ajuster chacun autour d’un beau gisant, une solution compositionnelle qui s’éploie sur deux plans (profane, chrétien), chez deux maîtres.

54essai_p53Avant même de se transporter en Angleterre sous les Stuarts, à compter de 1632, il est possible d’observer, chez le peintre de portraits qu’est Van Dyck, cette immixtion d’une forme d’affabilité, ou simplement de douceur, dans les portraits peints à Anvers durant les années 1630. Ceux mettant en scène parents et enfants se prêtent particulièrement à ces effets nuancés. Portrait d’une dame de qualité avec sa fille (INV. 1243, cat. 10-1) et son pendant, Portrait d’un homme de qualité avec son fils (INV. 1242, cat. 10-2), sont trop peu vus sous cet angle. Des patriciens flamands vêtus somptueusement, avec leurs jeunes enfants… Par-delà la reprise des acquis picturaux de la période génoise (perspectives di sotto in su et en plongée mêlées, marche de pierre, personnage statique ou en mouvement, belle triade avec drapé, colonne, échappée), ces deux doubles portraits méritent une place de choix dans l’opus du peintre.

55essai_p54Le Portrait d’une dame de qualité avec sa fille et le Portrait d’un homme de qualité avec son fils – outre d’avoir sans doute incité Rubens à prendre position dans une disputatio sur la meilleure manière de représenter parent et enfant, en peignant Hélène Fourment au carrosse (Paris, musée du Louvre) – préparent deux autres toiles. Marie de Raet et Philippe Le Roy (fig. 13 et fig. 14) sont, du point de vue de la composition, peu vraisemblables sans les tableaux du musée. Suivant une méthode typique, Van Dyck a remplacé le garçonnet du Louvre par un lévrier, maintenu l’idée d’une marche (mais en la rognant pour engendrer plus de dynamisme dans sa figure, obligée désormais à un équilibre éphémère) et, faisant se dresser hors de son siège le modèle féminin, lui a placé entre les mains un éventail en plumes d’autruche teintes qui vient prendre la place de la petite fille du Louvre. Mécanisme usuel chez un portraitiste en quête de renouvellement permanent : l’identifier explique des décalages entre pendants, analysés parfois comme la conséquence d’une chronologie par à-coups mais qui ne sont, en fait, que le fruit de cette combinatoire51.

56essai_p55Une première production, dans le goût du Portrait d’un homme et de son fils (INV. 1244, cat. 5), avait pu mettre en scène, dès la fin des années 1610, les relations entre un parent et son enfant. L’impression d’ensemble n’évitait cependant pas une forme de déjà-vu. Il y avait peut-être trop d’une certaine Venise dans de telles images, lesquelles pourraient être décrites comme des pastiches à la Tintoret (Domenico, le fils). Ce sont plutôt ces mères génoises avec leurs enfants dans leurs palais, qui ont fait entrevoir à Van Dyck des possibilités nouvelles dans l’illustration de rapports humains civilisés. Les deux toiles du musée (INV. 1242 et 1243, cat. 10), que posséda Everhard Jabach jusqu’à leur vente en 1671 à Louis XIV, relèvent de cette maturité retour d’Italie.

57essai_p56Au cours de ses années à Anvers (qui incluent certainement des visites à Bruxelles52), Van Dyck s’absente quelques mois pour se rendre dans les Pays-Bas du Nord, les Provinces-Unies. La durée de son séjour est matière à spéculation, mais il est sûr qu’il est présent à La Haye, à la cour du stadhouder, durant l’hiver 1631-1632. Quoique la cour de la maison d’Orange abrite alors Frédéric V du Palatinat, margrave protestant ayant dû fuir devant les Impériaux après la bataille de la Montagne blanche (1620), Van Dyck a concentré son activité au service de Frédéric Henri d’Orange-Nassau53. Le musée possède, de cette brève période de création haguenaise, un voluptueux Renaud et Armide (INV. 1235, cat. 12).

58essai_p57Les Amours de Renaud et Armide, un format moyen, nous place face à une veine nouvelle chez Van Dyck : idyllique, rêveuse, on aimerait dire anacréontique. Le mélange d’érotisme délicat et d’atmosphère vénitienne à laquelle concourt l’essaim joueur des putti convient à un registre inédit jusqu’alors pour le Flamand : l’illustration de la littérature moderne (La Jérusalem délivrée du Tasse est de 1580). On n’a pas, à notre connaissance, fait remarquer qu’Armide – accroupie et dans une attitude qui fleure la sybille vaticane retravaillée – est physiquement proche de la Vénus, dans Vénus demandant à Vulcain des armes pour Énée (INV. 1234, cat. 16) du musée. Les formats si différents et les thèmes distincts ne doivent pas tromper. Cette Vénus est bien la sœur d’Armide : il suffit d’imaginer cette dernière debout, et subissant un agrandissement ad hoc. Même visage menu, même chevelure blonde (les coiffures, d’un tableau à l’autre, sont quasi identiques !), même carnation ; le manteau-cape, improbable, retenu par un lien doré où brille une pierre en cabochon, ne serait-il pas aussi un réemploi ? Il n’est jusqu’au côté vaguement androgyne qui ne soit perceptible dans l’œuvre hollandaise.

59essai_p58Dans les salles du Louvre, Vénus demandant à Vulcain des armes pour Énée (cat. 16) et Les Amours de Renaud et Armide (cat. 12) ne sont pas éloignés. La similitude stylistique invitant au rapprochement chronologique, nous proposons de voir dans le grand format un tableau contemporain de l’illustration du Tasse, et même d’envisager prudemment à La Haye sa réalisation. Cette hypothèse place le cat. 16 en 1631-1632.

60essai_p59Naturellement, d’autres toiles, celles-ci anversoises, partagent certaines caractéristiques avec les créations assignables au séjour à La Haye – en particulier le goût pour les frondaisons ou une gamme colorée privilégiant les contrastes. Saint Sébastien secouru par les anges (INV. 1233, cat. 15), à dater vers 1630-1632, est dans ce cas. C’est, peut-être, la peinture religieuse de Van Dyck la plus anti-rubénienne que possède le Louvre. Méconnue de différents spécialistes, y compris un observateur aussi sensible que Charles Eastlake, l’œuvre constitue l’un des plus remarquables traitements par notre artiste de ce sujet de dévotion. Saint Sébastien est ici vu sans l’étrangeté qui caractérise le tableau du legs La Caze (M.I. 918, cat. 3). Le peintre opère désormais par soustraction (très peu de personnages ou d’accessoires), plutôt que par accumulation. À un éclairage uniforme, il substitue ici un usage modulé, scénique, de la lumière. De manière générale, le problème de composition que pose un corps (mort ou souffrant, abandonné ou frémissant) entouré de pleurants, assistants ou orants est un leitmotiv chez le peintre. Que Van Dyck ne donne jamais l’impression de se répéter dans ses solutions à ce problème est l’une des raisons pour lesquelles il compte parmi les meilleurs peintres d’histoire du xviie siècle.

Entre Angleterre et terres habsbourgeoises

Titien en Angleterre ?

61essai_p60Van Dyck arriva en 1632 à la cour de Charles Ier d’Angleterre. D’une façon caractéristique du fonctionnement croisé des cours, Gerrit Van Honthorst – qui s’imposa à La Haye tout au long des années 1630, là où l’art vandyckien ne fit pas souche – y avait travaillé plusieurs mois en 1628. L’acquisition la plus admirable de toute l’histoire des collections royales anglaises au xviie siècle venait de se terminer : les possessions des Gonzague avaient, pour une grande partie, basculé dans le giron Stuart entre 1629 et 163254. Par ce coup de maître, Charles renforçait son prestige ; sa cour acquit un statut comparable à celui de Mantoue, laquelle avait été la cour la plus raffinée, la plus sophistiquée d’Italie du Nord sous le règne des Gonzague, en particulier sous Vincent Ier, le vassal de l’empereur Rodolphe II de Habsbourg.

62essai_p61Il n’est pas anodin que, à la suite des dommages subis par les œuvres lors du transport depuis l’Italie vers Londres, on ait demandé à Van Dyck (alors à Bruxelles) de peindre un Vitellius pour remplacer une toile de même sujet par Titien, et de reprendre le Galba de la même série55. Van Dyck semble avoir été perçu, par les Anglais, comme un émule de la grande tradition italienne, un génie à même de s’y substituer le cas échéant.

63essai_p62Ce point de vue, plus qu’une simple analogie, joue jusque dans la définition de la fonction du chef-d’œuvre de l’artiste, le Portrait du roi Charles Ier d’Angleterre (INV. 1236, cat. 18). Là où Titien avait figuré Charles Quint victorieux à la bataille de Mühlberg (Madrid, musée du Prado), Van Dyck montre son maître Stuart en roi de paix. Le tableau du Vénitien avait été vu et admiré par Charles à Madrid, en 1623 ; mieux, Buckingham en avait fait exécuter une copie pour sa demeure de York House – chose à peine croyable, le portrait équestre de lui-même qu’il commanda peu après à Rubens le fut pour faire pendant à cette copie du portrait de l’empereur Habsbourg et roi d’Espagne56. La destruction de cette grande toile rubénienne (en 1949) a peut-être fait perdre de vue que le Portrait de Charles Ier est, entre autres choses, un tableau voulant trancher par rapport à l’idiome triomphateur et allégorique « à la Rubens ». En d’autres termes, un tableau anti-rubénien, non seulement par principe, mais en opposition précise et concrète à une création de son ancien maître pour le favori royal. Une création remontant aux années 1620 et dont toute la cour caroline aurait parlé. L’allusion au Charles Quint de Titien dans le portrait du roi au musée est d’autant plus plausible, si l’on se souvient que Van Dyck avait peint, à l’automne 1634, le cardinal-infant Ferdinand de Habsbourg portant… la rapière tenue par Charles Quint le jour de sa victoire à Mühlberg57 (Madrid, musée du Prado).

64essai_p63À l’image d’un empereur catholique belliqueux, vainqueur de la ligue de Smalkalde, cherchant à imposer à l’Europe une foi et une allégeance, se substitue, avec la toile du musée, celle d’un souverain protestant pacifique, descendu de cheval. Un prince en son royaume, à l’acmé de son pouvoir58 et ne faisant plus que chasser – symbole de civilisation s’il en est pour la culture des cours. Dans le « roi à la ciasse59 », l’absence de toute arme, fût-elle de chasse, objet habituel d’interrogation des spécialistes, fait alors sens. Sur le long cours, le musée possède, avec le Portrait de Charles Ier, la réponse Stuart au Charles Quint victorieux à la bataille de Mühlberg peint par Titien.

Flamand catholique à la cour caroline

65essai_p64Van Dyck agit-il comme agent pour le compte du roi Jacques Ier d’Angleterre, dès son arrivée à Rome au printemps 1622 ? La nature de sa mission reste matière à spéculation, mais ses liens avec les prêtres sont avérés (George Gage et Tobie Matthew) – ceux avec les Jésuites sur place n’étant pas à exclure60. Cette familiarité avec le personnel de l’Église romaine n’est pas sans rappeler le fait que trois de ses sœurs (Isabelle, Suzanne et Cornélie) sont béguines à Anvers. Toute sa vie, le peintre restera en relation avec ce monde du béguinage, confiant ainsi l’éducation de sa fille naturelle Maria Teresa à Suzanne61. En Angleterre, Van Dyck va travailler au service d’un roi qui insiste sur le fait d’être oint, et d’une reine catholique.

66essai_p65Si les liens entre notre artiste et l’Angleterre remontent à son premier séjour dans le pays (entre octobre 1620 et février 162162) et semblent donc avoir été renouvelés jusqu’en Italie – selon un réseau international d’agents –, il faut également rappeler que les relations entre Charles Ier Stuart et la cour d’Espagne remontaient, de même, à plusieurs années. L’histoire de la mode en offre une illustration.

67essai_p66La confrontation entre les modes anglaise et espagnole prit un tour célèbre lors de l’arrivée impromptue de Charles, encore prince de Galles, et de Buckingham à Madrid, en mars 162363. Le prince et Buckingham restèrent six mois, leur séjour donnant lieu à de nombreuses fêtes. Durant celles-ci, la famille royale espagnole est vêtue, dans son ensemble, de couleurs unies et peu nombreuses : brun, noir, pourpre, argent ou violet. Le roi Philippe se distingue par ses bijoux. Bien que la sobriété espagnole puisse être nuancée (la somptuosité des tissus, comme certains détails, tels les plumes ou les sequins brodés, compensant le faible nombre de couleurs retenues), la maison d’Espagne tâche visiblement d’apparaître sévère. La visée est naturellement politique et de circonstance (les finances royales espagnoles sont désastreuses), mais c’est la mode mise en place au long du règne de Philippe II, tout en retenue, qui donne encore le ton (fig. 15). Ce monarque est mort en 1598. Par contraste, le goût anglais est extravagant. William Larkin en est peut-être le meilleur représentant (fig. 16).

68essai_p67Ce contraste entre l’étoile noire d’Espagne et l’étoile brillante d’Angleterre forme la texture même de l’œuvre peint de Van Dyck durant les années allant grosso modo d’avril 1632 à sa disparition. Et ce, dans un aller-retour fondamental avec le continent que l’insistance sur la « période anglaise » de l’artiste dérobe à la vue. Cet aller-retour est connu, mais perçu comme anecdotique, à la façon du déplacement (à situer vers octobre 1633) de Van Dyck à Bruxelles afin d’apporter à Isabelle Claire Eugénie un portrait du roi d’Angleterre64. Il convient pourtant de comprendre le travail de l’artiste à la lumière de cette divergence à laquelle son œuvre ne saurait échapper65.

69essai_p68Van Dyck développe-t-il, dans ces conditions, deux manières ? L’une serait le style « cavalier », adapté à l’élégance néo-chevaleresque des Stuarts. L’autre descendrait du portrait habsbourgeois. Il suffit de se rappeler le Portrait d’Isabelle Claire Eugénie, archiduchesse des Pays-Bas, en habit du tiers ordre des Clarisses (INV. 1239, cat. 11) pour percevoir de quelle austérité il est ici question. Cette logique souffre quelques exceptions. L’une d’elles se trouve au Louvre.

70essai_p69C’est, en effet, à un paradoxe que nous expose le Portrait équestre de François de Moncade, marquis d’Aytona, comte d’Osona (INV. 1240, cat. 17), peint à Bruxelles en 1634-1635. Le tableau a de quoi saisir si l’on songe qu’il est le fait d’un portraitiste qui vient de livrer, suivant un rythme forcené, une éblouissante série d’effigies des souverains anglais. On pense, en particulier, au double portrait de Charles et Henriette Marie qui sonna le glas pour Daniel Mytens (voir ainsi fig. 24-2), ou bien à la Greate Peece, deux chefs-d’œuvre de 163266. Le Moncade du Louvre est une reprise (sans doute grâce à des dessins qu’avait gardés avec lui Van Dyck), si l’on s’en tient à la composition, du portrait équestre de Charles conservé dans les collections royales britanniques (fig. 17-3)67. Toujours sensible aux enjeux hiérarchiques, Van Dyck a substitué à l’arc grandiose et impérial, sous lequel passait le souverain anglais, les seules terres des Pays-Bas du Sud. Par-delà les évidents ajustements qui s’imposaient à l’occasion du passage d’un modèle royal anglais à un ancien vice-roi d’Aragon, il est saisissant de voir Van Dyck user, chez les Habsbourg, d’une formule qui avait fait son succès chez les Stuarts.

71essai_p70Surtout, Van Dyck traite un grand d’Espagne comme si le théâtre d’opérations de ce dernier était la cour caroline. Comme si la grâce éthérée, l’élégance diaphane et le côté elfique pouvaient servir au mieux le marquis d’Aytona. Van Dyck a certes peint le marquis dans un autre portrait avec réussite (fig. 17-6), mais c’est une composition à mi-corps, sobre et sans effet trop marqué68. Dans le grand portrait équestre du Louvre, le peintre tente de marier le grandiose habsbourgeois avec la grâce romanesque des Stuarts69. Discordance ? Le style « cavalier » l’a bien emporté chez Van Dyck sur l’ascendance habsbourgeoise.

72essai_p71La collection des Van Dyck du Louvre permet de voir à l’œuvre une autre superposition dans la production des années 1630, à la fois politique et esthétique. Peindre François de Moncade un peu comme le roi Stuart était un pari osé. Peindre les princes palatins en exil, en tant qu’ils plaident leur rétablissement dans leurs terres et leurs droits d’électeurs du Saint Empire romain germanique, et cela depuis Londres, était plus ardu. Le Portrait des princes palatins Charles Louis Ier et Robert (INV. 1238, cat. 19) peut, dans cette optique, être défini comme Les Ambassadeurs de Holbein (Londres, The National Gallery) : une affaire géopolitique.

73essai_p72L’image livrée par Van Dyck au printemps 1637, comme souvent dans la culture de cour, repose sur des liens de parenté qui l’éclairent sans l’épuiser : Charles Ier était l’oncle (du côté maternel) des deux princes allemands. Le roi d’Angleterre, pendant des années, a joué de ce lien en affirmant qu’il aiderait les princes ses neveux à recouvrer leurs terres et la dignité d’électeur du Saint Empire, après la déroute de la Montagne blanche (1620). Il est logique, dans ces conditions, que Van Dyck ait eu à portraiturer les neveux de son maître. Quel que soit le degré d’intervention des princes palatins dans la définition de leur portrait par le peintre flamand, l’image élaborée par celui-ci sert donc (aussi ? d’abord ?) Charles : elle rappelle de facto l’hospitalité et la bienveillance du souverain envers les jeunes princes protestants. Leurs revendications sont émises depuis Londres, capitale d’un roi qui se verrait faire jeu égal avec Ferdinand II de Habsbourg ou son successeur, Ferdinand III70.

74essai_p73Cet arrière-plan à l’esprit, on peut entrer dans le détail de ce que les princes rêvaient d’obtenir avec cette image, grosso modo une réclame, à l’encontre de l’empire, de leurs revendications. Les armures des jeunes gens font écho à celles portées par les empereurs Habsbourg – une imagerie véhiculée par la gravure à travers l’Europe entière –, mais aussi à l’armure que porte Charles sur des effigies à peu de chose près contemporaines de la toile du musée71 (fig. 17). Cette dernière image royale présente, d’ailleurs, une tonalité impériale.

75essai_p74Le Portrait des princes palatins superpose donc les dimensions dynastiques : palatine et Stuart, mais aussi habsbourgeoise – tout en évoquant la cour de La Haye et la maison d’Orange qui offrit aux parents exilés des princes un refuge. Le tableau de Van Dyck illustre ainsi la complexité des conflits religieux dans l’Europe de la guerre de Trente Ans (1618-1648). Même, il doit être saisi dans l’essaim des commentaires, positifs ou négatifs, calculateurs toujours, qui entourèrent des années durant l’affaire palatine dans les diverses cours d’Europe. Une sorte de « question d’Orient » du xviie siècle. Puisque la possession du Palatinat et la dignité électorale qui l’accompagne étaient au cœur de l’équilibre européen, les initiatives des uns étaient systématiquement bloquées par les autres : la correspondance des ambassadeurs vénitiens rend compte de ces savantes obstructions. La Sérénissime se gardait bien, malgré ses protestations d’amitié envers Charles Louis, d’entreprendre quoi que ce soit72.

Le portrait de Charles Ier d’Angleterre

76essai_p75Sensibilisé à ces croisements, à cette pollinisation tous azimuts, le visiteur, dans les salles du musée, aborde le « Roi à la chasse73 » (cat. 18). L’œuvre est traditionnellement localisée en France, au début du xviiie siècle, dans la collection d’une aristocrate : Jeanne-Baptiste d’Albert de Luynes, devenue par mariage comtesse de Verrue. Le tableau se trouvait en son hôtel parisien, quartier Saint-Sulpice, rue du Cherche-Midi, jusqu’à sa disparition. Il est piquant de noter que l’un des célèbres modèles de Van Dyck dans les années 1630 était lui-même de la famille des comtes de Verrue : l’abbé Cesare Alessandro Scaglia, importante figure de la diplomatie du premier xviie siècle européen. Cette intersection dans l’arbre généalogique de l’une des illustres familles du Piémont ne prouve cependant pas grand-chose, si ce n’est que les chemins qui traversent le monde aulique se coupent régulièrement74.

77essai_p76La provenance du « Roi à la chasse » est restée, avant l’épisode Verrue, mystérieuse. Peut-être s’étonnait-on que le portrait d’un roi anglais, qui ne vint qu’une fois sur le continent, se soit retrouvé en France. Nous croyons aujourd’hui pouvoir avancer l’hypothèse suivant laquelle la toile était présente en France dès le tournant des xviie et xviiie siècles, à Saint-Germain-en-Laye. Soit à la cour en exil d’un monarque Stuart, James (Jacques II). Acceptée, cette hypothèse ferait reculer d’une trentaine d’années la présence en France du chef-d’œuvre de Van Dyck.

78essai_p77Elle laisserait aussi plusieurs questions encore ouvertes.

79essai_p78Comment un tel tableau a-t-il pu quitter le giron des Stuarts ? Les historiens de l’art se sont heurtés à ce problème, enflant peut-être l’impossibilité d’une telle cession. Nous pensons que l’état de déréliction de la cour après la mort de Jacques II, comme une veuve impécunieuse, peut expliquer que l’on ait disposé du tableau. Des intermédiaires, actifs en France à la fin du règne de Louis XIV, seraient à identifier. Autre complication, comment admettre que la cour Stuart, en exil à la suite de la Glorieuse Révolution de 1688, ait pu emporter en France la toile sans que les spécialistes aient eu vent de ce mouvement ? Nous croyons que le caractère de roi mal-aimé, presque de roi paria, vraie tunique de Nessus de Jacques II Stuart, pourrait expliquer ce point aveugle dans l’historiographie75. L’idée n’a, apparemment, pas été examinée. Pourtant, plusieurs figures autour de Jacques II font le lien avec la période précédente : James Porter, l’un des fils d’Endymion Porter – ce dernier, ami proche de Van Dyck –, devient ainsi vice-chambellan du roi Stuart à Saint-Germain-en-Laye76. Enfin, comment convenir que le tableau soit resté en Angleterre sans qu’on le sache – échappant aux ventes du commonwealth, passant par les soubresauts du protectorat et du retour des Stuarts sur le trône – jusqu’en 1688 ? Cela supposerait notamment que Charles II ait hésité à mettre en avant l’image de son père. À tout le moins figure controversée, père encore à même de faire se dresser le spectre de la guerre civile. Ou simplement parce que père vaincu. Les éléments tangibles manquent77.

80essai_p79Loin de l’image doloriste, passéiste, de la cour jacobite repliée à Saint-Germain au temps de Louis XIV, le Portrait de James Stuart, duc de Lennox (INV. 1246, cat. 20) projette – malgré un format moyen – le raffinement « cavalier » de la cour caroline à son acmé. La toile se présente comme un portrait-cadeau, portrait de mariage, portrait qui se veut gage d’amour pour Mary, lady Villiers (veuve à quatorze ans de lord Herbert). Le mariage de Lennox avec cette fille du duc de Buckingham, le favori du roi, est de 163778.

81essai_p80Avec le Portrait de James Stuart, duc de Lennox (cat. 20), Van Dyck livre par conséquent un témoignage de la faveur – qui va jusqu’à être posthume – accordée à Buckingham, d’abord favori du roi Jacques, puis de son fils (ce dernier avait été confié, tout jeune, à la garde de Buckingham). Ce Brummell du xviie siècle ayant disparu en 1628, on perçoit la faveur continuée, la fidélité au personnage de la part de Charles sans lequel un tel mariage avec lady Villiers ne pouvait se penser79. Rappelons, à ce sujet, la dépêche d’Anzelo Correr, ambassadeur de Venise près la cour Stuart, à ses maîtres, le doge et le Sénat, le 20 février 1637 :

82essai_p81« Pour ajouter à cela une autre raison de se réjouir, il [le roi Charles] presse la conclusion du mariage entre le duc de Lennox et la fille de feu le duc de Buckingham, mais le duc ne semble pas le désirer grandement, ses affections paraissant le conduire vers la comtesse de Carlisle80. »

83essai_p82Le tableau du musée prend ici un tour politique. James Stuart est cousin du roi d’Angleterre et peut prétendre au trône d’Écosse, et voilà que l’on apprend que ce fidèle royaliste dut épouser, sur les instances de Charles Ier, la fille de Buckingham. Loin de la « carte du tendre » : non pas mariage d’amour, mais mariage arrangé. Sans aller trop avant, on comprend dès lors que la toile de Van Dyck met en scène, avec artifice, ce concetto amoureux voulu par le roi, établissant la légende plaisante d’une union souhaitée entre Mary et James Stuart. Van Dyck connaissait bien Buckingham et sa famille, qu’il peignit à plusieurs reprises (jusques et y compris dans le deuil) ; il était le candidat idéal pour que le roi le choisisse – il est probable en effet, dans ce contexte, que le monarque, artisan de l’union entre les jeunes gens, prêta son portraitiste pour l’occasion. Vers 1633, le peintre avait ainsi déjà représenté Mary, la future épouse de Lennox, dans un portrait de groupe (Anvers, Rubenshuis)81. De manière inattendue, le Portrait de James Stuart, duc de Lennox fait donc queue de comète au groupe formé par ces effigies « à la Buckingham82 ».

Conclusion

84essai_p83L’étude de la trajectoire d’un artiste de cour doit faire le départ entre les ressources de sa personnalité, aussi mobile soit-elle, et une mobilité supérieure, celle du monde des cours. En effet, une grande cour d’Ancien Régime est composée d’une multiplicité de cours : chacune évolue autour d’un personnage princier important. Nébuleuses envieuses et à géométrie changeante. Les intersections entre factions, les intérêts partagés (ou non), les liens entre cousins princiers sont nombreux. En France, le cas des derniers Valois ne fait que pousser à l’extrême ce processus de factionnalisation des entourages. En réorganisation passionnée (puisque rien n’est plus important que l’évolution de la place de chacun par rapport aux autres) et incessante, la cour offre le plus délicat problème professionnel qui soit à un artiste de talent. Ceux qui arrêtent de se mouvoir dans ce réseau (ou font les mauvais choix de mobilité) sont, en général, destinés à stagner. C’est le cas de Juste Sustermans, qui débuta si brillamment et finit sans éclat, ou encore de Lorenzo Lippi.

85essai_p84Dans ce lacis, l’appartenance confessionnelle constitue a priori un frein avec lequel les princes doivent composer. Pourtant, le stadhouder Frédéric Henri privilégie le rapprochement avec la France, au détriment d’une possible entente avec l’Angleterre – préférant les catholiques à Charles Ier. Il faut rappeler, ici, que la mère de Frédéric Henri était une princesse française, Louise de Coligny, et que le français était la langue parlée à la cour de La Haye, suivant en cela les us de la cour de Guillaume le Taciturne. Dans le même ordre d’idée, l’appartenance confessionnelle du serviteur ne suit plus nécessairement celle du prince : en France, le protestant Théodore de Mayerne entre au service de la cour et y reste, alors même que son protecteur, Henri IV, s’est converti au catholicisme.

86essai_p85Les cours les plus agiles ne sont pas nécessairement celles que l’on pense. La cour habsbourgeoise de Bruxelles refusait d’employer des artistes protestants, mais elle ne broncha pas à l’idée de faire (re)travailler Van Dyck, qui avait œuvré à La Haye et à Londres. C’est que le monde habsbourgeois, sans cesse menacé (au Nouveau Monde comme en Europe, au Portugal ou aux Pays-Bas), est sans cesse en ajustement. Notre peintre bénéficia de ce phénomène puisque, sorti apparemment de la sphère Habsbourg, il put la réintégrer en 163483.

87essai_p86C’est cette culture de l’ajustement, si l’on ose ainsi s’exprimer, qu’il faut garder à l’esprit si l’on tâche de définir le cadre de travail de Van Dyck. Surtout si l’on explore le caractère international de l’art de ce peintre, un Anversois d’abord lié au monde habsbourgeois. Dans cette perspective, la collection du Louvre offre la matière d’un récit cohérent.

International ?

88essai_p87Du milieu de marchands anversois dont il est issu, marchands qui ne sont pas sans évoquer les mercanti facoltosi de la Florence du temps de Raphaël, Antoon Van Dyck a laissé des effigies mémorables. À Paris, le Portrait d’un homme et de son fils, vers 1620 (cat. 5), en est une, comme le sont les grands formats en pendants montrant un Homme avec son fils, une Dame avec sa fille, deux exemples patriciens grosso modo autour de 1630 (cat. 10), et marqués par le goût de la cour habsbourgeoise (de Madrid, via celle de Bruxelles). Cette clientèle, de rang élevé, est ouverte sur le monde. La collection du Louvre, cependant, plonge essentiellement le visiteur dans l’univers où s’épanouit véritablement le Flamand au long de sa carrière : le monde cosmopolite des cours.

89essai_p88Les biographies d’Antoon Van Dyck, surtout celles romancées comme le texte de Jean-Baptiste Descamps des années 1750, décrivent en détail les itinérances du peintre : il a travaillé à Anvers, Londres, Gênes, Palerme, La Haye84… On est loin, pour parler comme Renan, d’un artiste purement hyperboréen85. À ce caractère international peut s’ajouter l’idée de tolérance : le catholique Van Dyck a portraituré le protestant Abel Brunyer, médecin de Gaston d’Orléans (fig. 18), et a travaillé, à la cour des Orange, pour des princes calvinistes. De plus, le style élégant de Van Dyck portraitiste a contribué à la mise en place d’une image presque neutre de l’artiste. Un peu comme Charles Ier d’Angleterre ouvrit en 1637 au public Hyde Park, jusque-là domaine royal fermé (le lecteur actuel n’a qu’à songer au très privé Gramercy Park, à New York), Van Dyck proposa ses talents à des modèles de nationalités diverses, offrant à l’observateur un extrait de l’intelligentsia du temps. La collection du Louvre, avec sa variété, refléterait assez cet aspect de l’art vandyckien.

90essai_p89Toutefois, rien n’est plus trompeur que cette notion d’un Van Dyck « européen », ouvert aux deux confessions chrétiennes, gentleman-artiste à l’élégance fédératrice des différences. Et ce, pour plusieurs raisons.

91essai_p90En premier lieu, Van Dyck garda toujours des attaches familiales à Anvers, sa ville natale. Ainsi, lorsqu’il s’agit de déterminer le lieu de sa sépulture, l’artiste choisit – dans un premier testament – l’église du béguinage d’Anvers. Il voulait reposer en terres catholique et flamande, là où vécurent ses parents, ses frères et sœurs ; là où le renouveau post-tridentin, qu’avait favorisé la trêve de Douze Ans (1609-1621), était le plus sensible. Ses sœurs Isabelle, Suzanne et Cornélie (celle-ci morte en novembre 1627) étaient justement béguines, sur place. Que Van Dyck ait vraisemblablement obtenu un emplacement dans le chœur de Sainte-Catherine en échange de l’exécution d’une monumentale Déploration (Anvers, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, fig. 30-1) – à l’exemple de Titien peignant sa Pietà pour Santa Maria Gloriosa dei Frari, à Venise, pour un autel devant lequel se faire enterrer – donne une coloration cisalpine à son geste86. L’Italien put jouer le rôle de précédent solennel, mais l’enracinement flamand de Van Dyck brille dans le choix d’un emplacement anversois pour son tombeau. Si le choix de la sépulture, avec le destin anglais du peintre, fut par la suite transformé (Van Dyck fut enterré à Saint-Paul de Londres), l’attachement à sa ville d’Anvers resta : son dernier testament, rédigé quelques jours avant sa mort, cite d’abord les bénéficiaires anversois, au premier rang desquels sa première fille Maria Teresa et ses propres sœurs87.

92essai_p91En second lieu, la trajectoire de Van Dyck suit le réseau de ses protecteurs princiers. Le peintre emprunta des voies déterminées par des allégeances princières précises, des suzerainetés, des alliances politiques, voire des rebuffades dynastiques88 : ce n’est pas une Europe ouverte que celle de Van Dyck. C’est une Europe partielle, déterminée, bien sûr socialement (entre patriciens et princes), mais aussi géographiquement. Les allers-retours du peintre entre l’Angleterre et le continent illustrent le phénomène : en 1620-1621, premier contact avec les Stuarts à Londres ; rencontres de personnalités anglaises en Italie durant les années 1620 ; en 1631-1632, présence à La Haye où se trouve Élisabeth Stuart, sœur du roi d’Angleterre ; 1632, départ pour la cour anglaise ; retour dans le monde Habsbourg, cette fois-ci autour de l’archiduc Ferdinand, en 1634 ; 1637, portrait londonien des princes palatins, neveux du roi Charles, et enfants d’Elizabeth Stuart – princes (encombrants) du premier xviie siècle, jouets entre les mains des Hollandais et des Anglais. Bref, on fera mieux désormais de nommer « rayon d’action de ses maîtres » la dimension internationale de l’art de Van Dyck89.